“Era diventato un chiodo fisso. Da almeno vent’anni. La tentazione era cresciuta con il tempo. Il tabù che la circondava non l’aveva indebolita, anzi. Senza quell’interdizione familiare, avrei più rapidamente ceduto, voltata pagina. Non avrebbe meritato che vi indugiassi. Il tabù ha ipostatizzato la fantasia” (pp.8). Il tabù e la fantasia di cui scrive Stéphanie Hochet, in riferimento all’anonimo personaggio protagonista di “Sangue nero”, è il tatuaggio, non disgiunto dall’immagine della croce. Fin dalle prime righe del romanzo breve, o racconto lungo che dir si voglia, si svelano molti dei temi e delle ossessioni che poi matureranno verso un finale non del tutto scontato e nemmeno troppo tragico. La presenza del tatuaggio, che ha molto a che fare con la professione d’illustratore del protagonista, s’intreccia con l’immagine della croce, altro elemento che rivela le debolezze del recente passato e lo stretto rapporto tra malattia e creatività: “Chiuso in una stanza per mesi, i miei pensieri continuavano a girare a vuoto. E’ stato allora che ho cominciato a disegnare. Tutte le pagine dei miei quaderni erano coperte di armi, di croci. Croci che non erano simboli cristiani. Sono guarito, non sono più il ragazzo ossessionato dal culto del capo, dalla guerra e dalle teorie che vogliono giustificarla […] Ho voltato le spalle alla febbre dei conflitti, ma conservo il gusto delle croci e dei tatuaggi. Quel gusto non lo perderò mai” (pp.9). Come volevasi dimostrare il protagonista – non possiamo chiamarlo altrimenti – fino ad allora un frigido seduttore, cederà presto al richiamo del tatuaggio, vagheggiato come una sorta di gratificante manifestazione d’interiorità: proprio durante un viaggio in Italia, culla di quella civiltà romana che poteva richiamare alla memoria le sue rinnegate passioni politiche, una coppia di amici intellettuali gli mostrerà un’iscrizione latina, “Vulnerant omnes, ultima necat”, che lo convincerà a fare il grande passo. A soddisfare questo desiderio ci penserà il tatuatore di professione Dimitri, suo amico e collaboratore: questa frase, che va tradotta con “tutte feriscono, l’ultima uccide”, si riferisce tradizionalmente alle ore; oppure, in questo caso, forse alle parole. Comunque sia, dopo aver affrontato un’autentica tortura, adesso campeggia nitida, incisa a forma di croce, sul plesso solare dell’illustratore, proprio in un punto del corpo che gli esperti sanno di non dover tatuare, vuoi per il dolore che provoca, vuoi per la presenza “di un’importante rete di nervi che controlla tutti gli organi importanti dell’addome […] Tutto questo lo sapevo, ma ero deciso” (pp.24)

Il risultato? Un’iniziale gratificazione, qualcosa che davvero sfiora il feticismo, il desiderio di mostrare la croce alle sue donne e, in mancanza di una discendenza, di lasciare qualcosa di sé; ma poi ecco che le parole” vulnerat omnes” iniziano a sbiadire e, affacciandosi un malessere forse non soltanto causato dall’aver irritato i nervi del plesso, il timore che lo scomparire di “ultima necat” conduca a qualcosa di definitivo. Pagine che, complice la brevità del racconto, evidentemente confermano temi cari alla scrittrice: la follia e l’ossessione legata alle malattie fisiche, la fascinazione per il corpo inteso come ricettacolo di pensieri oscuri, l’espressione artistica in rapporto alla sessualità ed ancora una volta al corpo. Temi che si rispecchiano anche nella figura sessualmente ambigua di Dimitri e nel rapporto parimenti ambiguo col tatuatore, così controverso da concludersi con sentimenti di ostilità e gelosia: in fondo è suo l’inchiostro che entra nella pelle, come le parole incise che via via sbiadiscono e che quindi potrebbero entrare dentro il suo corpo. Elementi che si presterebbero a metafore oscure, ma che in realtà Stéphanie Hochet ha inteso esprimere in maniera del tutto esplicita: “Dimitri può usare il suo dono in tutta impunità; nessuno ha osato ancora renderlo responsabile delle sue azioni […] è artista demiurgo che si immischia nelle vite delle sue creature-clienti” (pp.88). Una chiarezza che, anche sul versante stilistico, non era così scontata con la scelta del monologo, e che, nello stesso tempo, in virtù di qualche frase incoerente con la prima persona, potrà creare un certo senso di straniamento nel lettore, antidoto a una vicenda che, proprio in virtù di un esplicito simbolismo, potrebbe forse mostrarsi poco originale. Di sicuro i lettori affezionati a Stéphanie Hochet – ripetiamolo – in “Sangue nero” troveranno molto delle sue precedenti opere, ben concentrato in poco meno di cento pagine, e non si faranno sfuggire questo nuovo viaggio ossessivo e solo apparentemente aggrovigliato tra ambiguità sessuali, fantasie malate, morte e malattia.

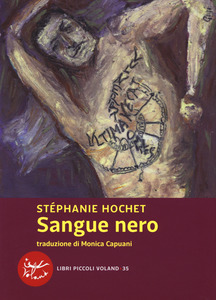

Edizione esaminata e brevi note

Stéphanie Hochet, nata a Parigi nel 1975, esordisce a ventisei anni con il romanzo “Moutarde douce”, a cui seguono altri nove libri, pubblicati dalle più importanti case editrici francesi (Laffont, Stock, Fayard, Flammarion). Nel 2009 riceve il Prix Lilas e nel 2010 il Thyde Monnier de la Société des Gens de Lettres. Ha curato una rubrica per “Le Magazines des Livres” e collaborato con “Libération”.

Stéphanie Hochet, “Sangue nero”, Voland, Roma 2015, pp.112. Traduzione di Monica Capuani.

Luca Menichetti. Lankelot, giugno 2015

Follow Us